bocca-esofago

FISIOLOGIA

Per comprendere meglio la nostra Digestione dobbiamo prima di tutto parlare della Bocca e in particolare della Saliva che svolge un ruolo importante e troppo spesso trascurato nell’elaborazione degli alimenti.

Nella bocca inizia la digestione del cibo, grazie a:

Un sistema meccanico (masticazione) che trasforma gli alimenti in bolo (impasto pressoché uniforme di cibo sminuzzato ed insalivato), proteggendo faringe ed esofago da eventuali frammenti alimentari appuntiti o di dimensioni eccessive;

Un’insieme di reazioni chimiche, rese possibili dalla presenza della saliva.

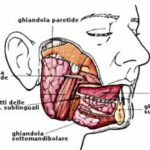

La saliva è un liquido iposmotico secreto dalle ghiandole salivari situate nella cavità orale (il 60% viene prodotto dalle ghiandole sottomandibolari, il 30% dalle ghiandole parotidi, il 5% dalle sublinguali, il 5% da ghiandole salivari minori). Come tutte le secrezioni, anche la saliva è costituita prevalentemente da acqua (99%), mentre soltanto l’1% è rappresentato da sostanze inorganiche ( sali minerali, in particolare cloruri, bicarbonati di sodio, potassio e calcio) ed organiche (enzimi come amilasi, mucina, lisozima ed immunoglobuline).

La componente organica rappresenta una parte importante della saliva. E’ costituita da:Due enzimi come la lipasi utile per sciogliere i grassi alimentari (anche se tale azione in bocca è abbastanza ridotta) e l’amilasi salivare o ptialina. Quest’ultima inizia a digerire l’amido cotto (l’amido è un polisaccaride, presente in pane, pasta, patate, castagne ed altri alimenti vegetali, costituito da tante unità di glucosio legate tra loro in maniera lineare e ramificata) mentre quello crudo è indigeribile in quanto si presenta sotto forma di granuli circondati da una parete costituita da cellulosa. L’amilasi riesce a rompere parzialmente i legami interni alla molecola amilacea, portando alla formazione di maltosio (disaccaride costituito dall’unione di due unità di glucosio), maltotriosio (questa volta le molecole di glucosio sono tre) e destrine (7-9 unità di glucosio,con presenza di una ramificazione)A causa del ridotto tempo di permanenza del cibo nella bocca, l’amilasi non riesce a digerire tutto l’amido. Tuttavia, se volontariamente mastichiamo a lungo un pezzo di pane, l’efficace dell’azione digestiva della saliva sarà testimoniata dall’insorgenza di un sapore dolciastro. Una volta arrivata nello stomaco, l’amilasi associata al bolo viene inattivata dall’ambiente fortemente acido, perdendo le proprie funzioni.

La saliva ha inoltre funzione igienica per la cavità orale, soprattutto per la presenza di acqua e sali minerali, che passano tra i denti asportando eventuali residui di cibo ed ha anche funzione lubrificante per la cavità orale, grazie alla quale facilita la deglutizione , il passaggio del bolo alimentare nell’esofago e la fonazione (l’atto di parlare). Tale proprietà è legata al suo contenuto di Mucina, una proteina che, mescolandosi con l’acqua presente nella saliva, assume una consistenza vischiosa.

La saliva ha anche un’azione antibatterica in quanto protegge l’organismo dai microrganismi introdotti con il cibo, grazie ad un agente antibatterico chiamato Lisozima, la cui azione protettiva è potenziata dalla contemporanea presenza di Immunoglobuline (anticorpi).

Lo stimolo secretorio è mediato da recettori meccanici e chimici cellulari, presenti sulle pareti del cavo orale attivati in genere dall’introduzione di qualsiasi cosa in bocca. I segnali trasmessi da tali recettori vengono veicolati al sistema nervoso autonomo dove vengono rielaborati per stimolare la secrezione ghiandolare.(fase orale) Lo stesso risultato è ottenuto quando l’organismo viene sottoposto a determinati stimoli, come alcuni odori, la vista di un cibo particolarmente appetibile o ricordi che evocano il cibo (fase cefalica).

Adesso parliamo di Esofago e cerchiamo di capire quali sono i suoi compiti:

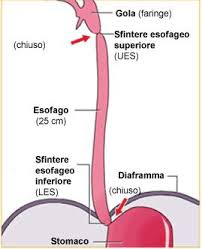

L’esofago è il tratto di canale alimentare che unisce la faringe allo stomaco. Questo condotto ha una lunghezza complessiva di 23-26 centimetri.

Durante il suo decorso contrae rapporti anteriormente con la trachea, i lobi tiroidei ed il cuore, posteriormente con la colonna vertebrale e nel tratto terminale con il diaframma, che attraversa in corrispondenza di una piccola apertura chiamata iatus esofageo per raggiungere l’addome ove è presente per circa 2 cm. Il lume esofageo a riposo appare retratto ma può dilatarsi fino ad un diametro di circa 30 mm per adattarsi al passaggio del bolo alimentare.

L’esofago è paragonabile ad un tubo di trasporto che permette la discesa del cibo dalla bocca allo stomaco (trasporto anterogrado) e viceversa (trasporto retrogrado durante l’eruttazione ed il vomito) La discesa del cibo viene facilitata dalla capacità della mucosa esofagea di produrre delle sostanze lubrificanti che insieme alla saliva facilitano la discesa del cibo mantenendo sempre umide le sue pareti.

Il passaggio del bolo alimentare dalla faringe all’esofago è regolato dallo sfintere esofageo superiore. Allo stato basale è chiuso impedendo all’aria, quando inspiriamo, di entrare in esofago e di far passare materiale reflussogeno nella laringe. Durante la deglutizione si rilassa ma questa situazione si verifica anche quando avviene un’ eruttazione o in caso di vomito.

Il passaggio del bolo alimentare dall’esofago allo stomaco è regolato dallo sfintere esofageo inferiore chiamato Cardias o LES che si trova sotto il diaframma. L’esofago è ancorato al diaframma dal ligamento freno-esofageo estensione della fascia della superfice inferiore del diaframma. Tale ligamento circonda l’esofago distale con una configurazione a tenda.

Entrambi gli sfinteri( anelli muscolari che mantengono una costante contrazione) agiscono con un meccanismo riflesso.

L‘esofago è dotato di una parete muscolare costituita da due strutture: uno strato muscolare esterno longitudinale ed uno interno circolare che determina l’attività propulsiva, ovvero i movimenti di peristalsi. Mentre un segmento di muscolatura a monte si contrae, il tratto a valle si rilassa; successivamente sarà questo a contrarsi e così via, con successione dall’alto al basso fino alla completa discesa del bolo alimentare nello stomaco. In genere il terzo superiore dell’esofago è costituito da muscolatura striata mentre quello medio e inferiore è costituito da muscolatura liscia. I passaggio tra le due strutture non avviene in modo netto ma a zig zag tanto da creare una specie di contatto tra i due tipi di fibre diverse. Il controllo neurologico di queste fibre è gestito da terminazioni nervose collegate al nervo vago.

Quando l’onda peristaltica investe la parte inferiore dall’esofago, si produce un rilassamento del cardias con conseguente entrata del bolo alimentare nello stomaco. Terminata questa fase, il cardias riacquista il normale ipertono ed impedisce la risalita del contenuto gastrico nell’esofago.

Le pareti interne dell’esofago sono rivestite da una tonaca mucosa piuttosto spessa e costituita da un epitelio squamoso profondamente diverso dall’epitelio colonnare dello stomaco. Il punto di passaggio tra i due tipi di epitelio viene chiamata linea Z e il suo posizionamento varia da soggetto a soggetto. La mucosa esofagea soprattutto nel tratto distale presenta una caratteristica definita resistenza tissutale che rappresenta un meccanismo di barriera all’azione aggressiva del secreto gastrico nelle fasi di reflusso estremamente variabile da persona a persona. E’ costituita da più componenti:

una difesa pre-epiteliale costituita da muco che ostacola la penetrazione della pepsina, ioni bicarbonato che neutralizzano gli ioni idrogeno presenti nell’acido e acqua;

una difesa legata ai complessi giunzionali intercellulari che garantiscono una buona impermeabilità cellulare;

un incremento della moltiplicazione cellulare epiteliale superficiale legata al contatto con l’acido cloridrico;

una difesa post-epiteliale legata ad un buon afflusso ematico e ad un corretto equilibrio acido-base.

Sito di Gastroenterologia

StudioSpani

Santeramo in Colle