SISTEMA NERVOSO DELL'APPARATO DIGERENTE

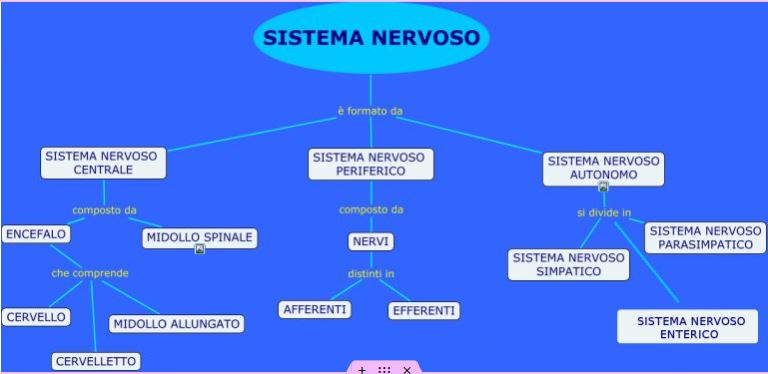

l sistema Nervoso dell’Apparato Digerente è gestito da due strutture:

1) IL SISTEMA NERVOSO EXTRAMURALE ovvero Autonomo o Vegetativo (SNA). Il sistema nervoso autonomo è quella parte del sistema nervoso periferico che controlla le funzioni degli organi interni (come cuore, stomaco e intestino) e di alcuni muscoli. In particolare a livello dell’apparato digerente regolano la motilità e le secrezioni; sono quindi delle fibre effettrici.

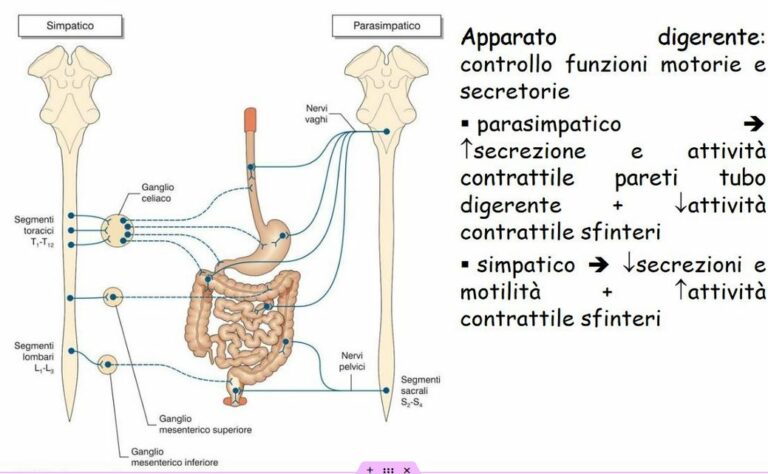

Il sistema Nervoso Autonomo è costituito da due componenti: IL SIMPATICO E IL PARASIMPATICO. Vediamo le loro caratteristiche.

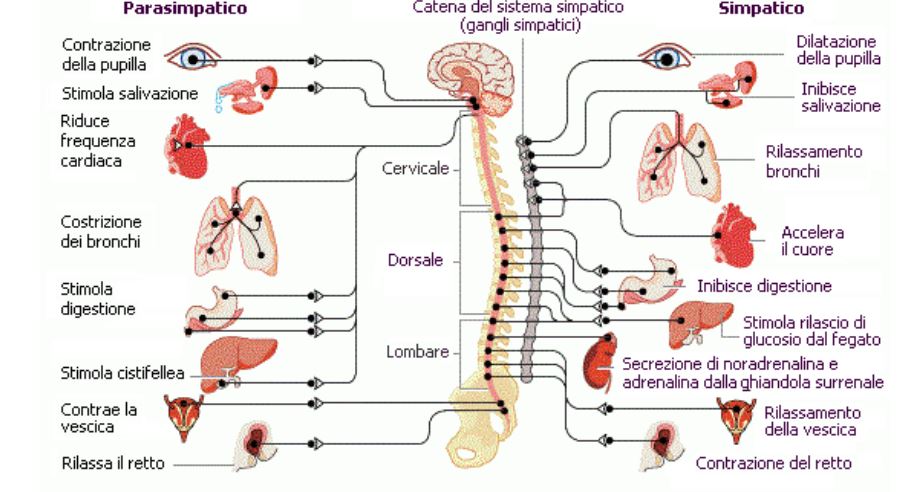

Il sistema parasimpatico stimola la quiete, il rilassamento, il riposo, la digestione e l’immagazzinamento di energia. E’ un sistema di adattamento definito, in termini anglosassoni, “rest and digest” (riposo e digestione). In seguito agli stimoli del sistema parasimpatico, aumentano le secrezioni digestive (salivari, gastriche, biliari, enteriche e pancreatica), l’attività peristaltica viene esaltata, la pupilla si restringe, diminuisce la frequenza cardiaca, si costringono i bronchi e viene favorita la minzione e la defecazione.

Il sistema simpatico, al contrario, ha una funzione stimolante, eccitante, contraente. Le situazioni stressanti portano ad una massiccia attivazione del sistema simpatico. In pochi istanti il cuore aumenta la forza e la frequenza contrattile, i bronchi, la pupilla, i vasi sanguigni dei muscoli degli arti e i vasi coronarici cardiaci si dilatano, mentre a livello epatico viene stimolata la glicogenolisi. Contemporaneamente, sempre allo scopo di preparare l’organismo all’imminente attività fisica, i processi digestivi vengono sensibilmente rallentati, mentre i vasi sanguigni cutanei e periferici si costringono e la pressione arteriosa aumenta. La vescica si rilassa, mentre gli sfinteri si restringono (inibisce la minzione e la defecazione). l’ attivazione del simpatico determina un dispendio di energie prontamente messe a disposizione dalla degradazione del glicogeno in glucosio, dall’idrolisi dei lipidi e dall’accelerazione dell’attività cardiaca; in tal modo l’organismo si prepara a reagire ad una condizione di forte stress, ad un trauma, a repentini sbalzi termici o ad un grave sforzo fisico.

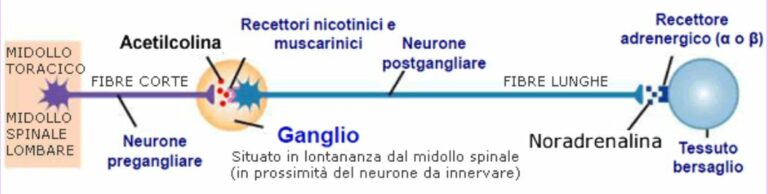

A differenza di quanto avviene nel sistema nervoso somatico (volontario), gli impulsi del sistema vegetativo raggiungono i visceri attraverso due neuroni(PRE-GANGLIARE E POST-GANGLIARE), il primo dei quali è situato nel sistema nervoso centrale, mentre il secondo si trova nel sistema nervoso periferico.

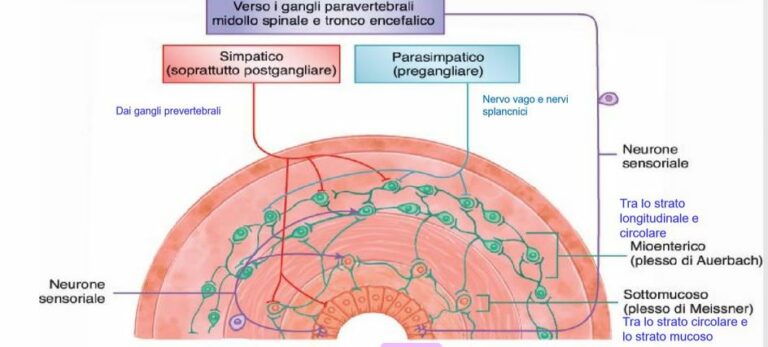

In particolare, per quanto riguarda il SISTEMA PARASIMPATICO, le fibre nervose del primo neurone detto pre-gangliare originano dal tronco dell’encefalo e dal tratto sacrale del midollo spinale (S1-S4). A differenza di quanto avviene per i neuroni del sistema nervoso simpatico, gli assoni (insieme delle fibre nervose che formano un cavo conduttore di collegamento, rivestito di una guaina elettricamente isolante, impiegato per la trasmissione di segnali elettrici tra un neurone e l’altro), si dirigono ai gangli(stazione intermedia nella trasmissione degli impulsi) posti in LONTANANZA dal tronco encefalico o dal midollo spinale, ove contraggono sinapsi (collegamento di tipo chimico) con il secondo neurone detto post-gangliare che si trova in prossimità degli organi da innervare e che viene raggiunto dagli assoni di questi ultimi con un percorso breve. In genere Le fibre pregangliari arrivano fino dentro la parete del tratto gastrointestinale e prendono rapporto sinaptico con neuroni del SNE . Per cui è difficile distinguere le fibre parasimpatiche postgangliari perché sono un tutt’uno con i neuroni del SNE ed utilizzano quale mediatore chimico di sinapsi sempre l’Aceticolina.

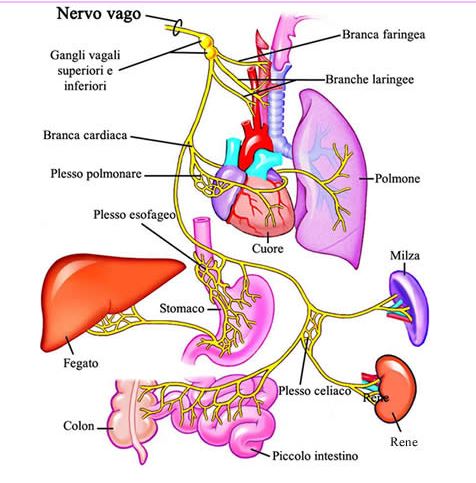

I neuroni pregangliari del sistema parasimpatico lasciano il sistema nervoso centrale mediante quattro nervi cranici (oculomotore III, facciale VII, glossofaringeo IX e vago X), e due nervi spinali sacrali. Quelli che interessano l’Apparato Digerente sono il nervo Vago e i nervi Spinali Sacrali.

Le fibre parasimpatiche del Nervo Vago (X) discendono attraverso il collo, raggiungono il torace (dove innervano cuore, polmoni ed esofago) e l’addome (dove innervano stomaco, fegato, cistifellea, pancreas e parte dell’intestino).

Rappresenta il nervo cranico più lungo dell’essere umano e l’unico che innerva organi toracici e addominali, comprendendo quasi il 75% di tutte le fibre parasimpatiche. Appartiene alla categoria dei nervi misti in quanto possiede sia fibre sensitive che motorie. I gruppi di fibre nervose sensitive trasportano informazioni a partire da differenti visceri del corpo umano presenti tra collo e addome mentre i gruppi di fibre nervose motorie innervano la muscolatura volontaria e involontaria di numerosi visceri presenti tra collo e addome. A livello dell’addome, il sistema di diramazioni nervose del vago è alquanto complicato; infatti comprende:

Le branche gastriche del nervo vago di destra, che danno origine al plesso gastrico posteriore e quelle del nervo vago di sinistra, che formano il plesso gastrico anteriore.

Le branche celiache, che originano prevalentemente dal nervo vago di destra e formano il cosiddetto plesso celiaco (o plesso solare).

Le branche epatiche, che derivano principalmente dal nervo vago di sinistra e danno origine al cosiddetto plesso epatico.

Le rimanenti fibre del parasimpatico concorrono alla formazione degli altri nervi cranici che innervano lo sfintere della pupilla, le ghiandole lacrimali, le ghiandole salivari e le ghiandole del naso.

I due nervi spinali del tratto sacrale (nervi pelvici) sono coinvolti invece nella funzionalità di azioni riflesse, come minzione, defecazione ed attività sessuale.

Al contrario nel SISTEMA SIMPATICO, le fibre nervose mieliniche del primo neurone detto pre-gangliare, originano dai tratti dorsali e lombari del midollo spinale (tra T1-T12 e L1-L3)

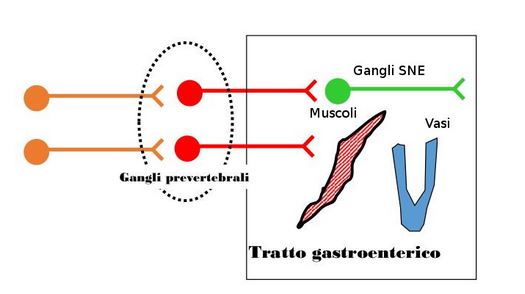

Gli assoni si dirigono a gangli posti in VICINANZA del midollo spinale in particolare ai gangli della catena gangliare paravertebrale e prevertebrale davanti il midollo stesso. A questo livello contraggono sinapsi (utilizzando come mediatore chimico l’Acetilcolina) con i corpi cellulari dei neuroni post-gangliari da cui partono gli assoni del secondo neurone che con un percorso lungo entrano nel tratto gastro-intestinale come nervi splancnici. I neuroni post gangliari usano come mediatore chimico la noradrenalina e possono prendere direttamente rapporto sinaptico con neuroni del SNE oppure rilasciano,dalle varicosità, la stessa noradrenalina nelle vicinanze di vasi, muscoli e ghiandole provocando in particolare vasocostrizione e contrazione muscolare.

Entrambi i sistemi intervengono, compensandosi in quella che viene definita l’omeostasi dell’organismo.

L’omeostasi (dal greco ὅμοιος+στάσις, “uguale posizione”) è la tendenza naturale al raggiungimento di una relativa stabilità, sia delle proprietà chimico-fisiche interne che comportamentali, che accomuna tutti gli organismi viventi, per i quali tale regime dinamico deve mantenersi nel tempo, anche al variare delle condizioni esterne, attraverso precisi meccanismi autoregolatori. In molti processi biologici, l’omeostasi mantiene la concentrazione chimica di ioni e molecole, e permette alla cellula di sopravvivere.

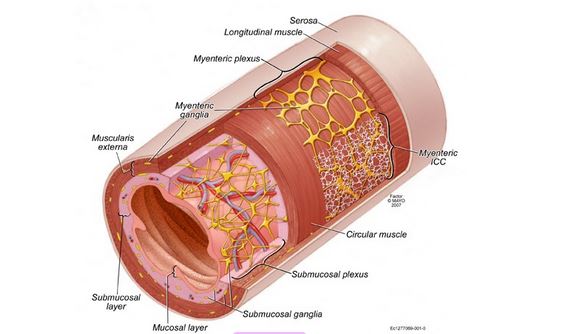

2) SISTEMA NERVOSO ENTERICO O EXTRAMURALE O METASIMPATICO (SNE): considerato come una terza sezione del sistema nervoso autonomo (accanto cioè al simpatico e al parasimpatico). Funziona come un computer, in grado di integrare un’enorme quantità di dati derivanti dalle cellule circostanti, da stimoli ambientali legati al lume dell’apparato digerente( vedi le variazioni dietetiche e la modifica della flora batterica) e dal sistema nervoso centrale, valutando in tempo reale la migliore risposta possibile. Il sistema nervoso enterico è costituito da circa 500 milioni di neuroni nell’uomo (numero paragonabile a quelli che costituiscono il midollo spinale) suddivisi in circa venti classi funzionalmente distinte, da cui il nome di “secondo cervello”. Questo è per lo più indipendente dal sistema nervoso simpatico e parasimpatico infatti gode di un’autonomia unica in tutto il sistema nervoso periferico. Per capire il suo funzionamento ricordiamo innanzitutto che la struttura della parete del tubo digerente risulta costituita dai seguenti strati:

1) Mucosa interna

2) Sottomucosa

3) Strato muscolare circolare interno

4) Strato muscolare longitudinale esterno

5) Sierosa esterna(Peritoneo)

Il SNE è rappresentato dal: plesso sottomucoso (di Meissner) e dal plesso mioenterico (di Auerbach). I due plessi nervosi sono sono organizzati in due reti di gangli (= associazione di neuroni e fibre nervose), fra loro connessi da rami anastomotici, fatti da intrecci a rete di fibre nervose. Sono costituiti da tre distinte categorie di neuroni:

1. Neuroni sensitivi (Afferenze sensitive)

2. Neuroni motori (Efferenze motorie) di tipo:

Eccitatorio: stimolano la contrazione della muscolatura liscia e la secrezione ghiandolare.

- Inibitorio: controllano le pareti dei vasi sanguigni e la muscolatura enterica. Sono molto importanti, tanto che una loro perdita può esitare in importanti patologie.

La parete intestinale si comporta come un sincizio elettrico auto-eccitabile costituito dalle cellule interstiziali di Cajal (ICCs) che funzionano da pacemaker e dalle cellule muscolari lisce. Le ICCs creano quindi una attività elettrica spontanea di tipo non neurale che producono lente onde di depolarizzazione e che sono elettricamente accoppiate alle cellule muscolari lisce. I motoneuroni inibitori, continuamente attivi, evitano che questa auto eccitazione si propaghi indefinitamente e la modulano in senso negativo. Perché si abbia una contrazione efficiente è necessario che i motoneuroni inibitori siamo a loro volta inibiti. Al contrario accade a livello degli sfinteri. Infatti a tale livello i motoneuroni inibitori sono normalmente silenti (sfinteri contratti) e solo quando è necessario entrano in attività (sfintere rilasciato). La direzione lungo la quale tali neuroni sono inibiti determina la direzione di insorgenza delle contrazioni. Normalmente tale evento procede lentamente in direzione distale, in alcuni casi (ad esempio nel vomito) avviene il contrario.

3. Interneuroni o neuroni associativi ad azione regolatrice dei movimenti peristaltici.

Vediamo le loro caratteristiche:

Plesso Sottomucoso di Meissner

presente solo nei tratti intestinali, si trova della tonaca sottomucosa e contiene neuroni bipolari e pseudo-unipolari le cui fibre sono capaci di rilevare:

variazioni di pressione grazie alla presenza negli strati muscolari di meccanorecettori

oppure risalgono anche all’interno della mucosa per percepire le variazioni di temperatura (termorecettori)

oppure sempre a livello della mucosa percepiscono variazioni di acidità (chemiorecettori).

queste informazioni vengono poi inviate al sistema nervoso centrale.

All’interno del plesso troviamo:

Neuroni sensitivi colinergici che utilizzano l’Acetilcolina come neurotrasmettitore e vengono eccitati da stimoli meccanici,chimici, termici; sono i neuroni in grado di percepire il dolore viscerale;

Neuroni motori inibitori adrenergici che utilizzano la Noradrenalina come neurotrasmettitore per bloccare la motilità intestinale.

Neuroni motori eccitatori serotoninergici che utilizzano la Serotonina per modificare la contrattilità dell’apparato digerente attraverso un’azione modulatrice su altri neuroni e di stimolazione delle secrezioni esocrine.

Plesso Mioenterico di Auerbach:

presente in quasi tutto il tubo digerente, si trova fra lo strato longitudinale e quello circolare della tonaca muscolare ed è formato da micro-gangli. Dal punto di vista strutturale sono costituiti da neuroni fittamente stipati. Il supporto interneuronale è fornito da cellule di tipo gliale, simili agli astrociti . I prolungamenti di queste cellule gliali formano lamine periferiche che isolano i gangli dall’ambiente connettivo e vascolare circostante; queste lamine gliali sono interrotte soltanto per dare passaggio a terminali assonici che emergono dai gangli e, senza ramificarsi, terminano sulla superficie delle fibrocellule muscolari lisce contigue. I capillari nutritizi del plesso si trovano all’esterno di esso. Si tratta di capillari a parete spessa, con endotelio non fenestrato, simili ai capillari encefalici e, al pari di questi, impermeabili a macromolecole. L’insieme di neuroni, astrociti e capillari creano quella struttura che viene definita barriera ematomienterica simile alla barriera emato-encefalica. I neuroni dei gangli mioenterici sono dunque situati in un ambiente fortemente protetto. All’interno del plesso troviamo:

Neuroni motori eccitatori colinergici che utilizzano l’Acetilcolina (ACh) come neurotrasmettitore per stimolare la contrazione delle cellule muscolari lisce;

Neuroni motori inibitori adrenergici che utilizzano la Noradrenalina come neurotrasmettitore per bloccare la motilità intestinale attraverso il blocco dei neuroni eccitatori;

Neuroni motori eccitatori serotoninergici che utilizzano la Serotonina per modificare la contrattilità dell’apparato digerente attraverso un’azione modulatrice su altri neuroni e stimolare le secrezioni esocrine;

Neuroni Motori inibitori purinergici: che tramite la Dopamina o altre amine bloccano la contrazione muscolare;

Neuroni inibitori Peptiderdigici che bloccano la contrazione muscolare tramite neuropeptidi ( VIP, somatostatina, encefaline) e stimolano la secrezione esocrina;

I due plessi presentano un’ampia popolazione di interneuroni che ricevono informazioni dai diversi tipi di neuroni sensitivi presenti nella tonaca mucosa ed organizzano le risposte dei neuroni effettori. Gli Interneuroni sono costituiti da due popolazioni. La prima ha attività interneuronale spontanea che si realizza senza stimolo con la collaborazione delle cellule interstiziali di Cajal simili a cellule muscolari aventi forma stellata presenti nello spazio del plesso mioenterico. La seconda ha il ruolo di far comunicare neuroni sensoriali e neuroni motori per generare dei riflessi locali isolati dagli altri controlli, Possiamo sintetizzarli in tre tipi:

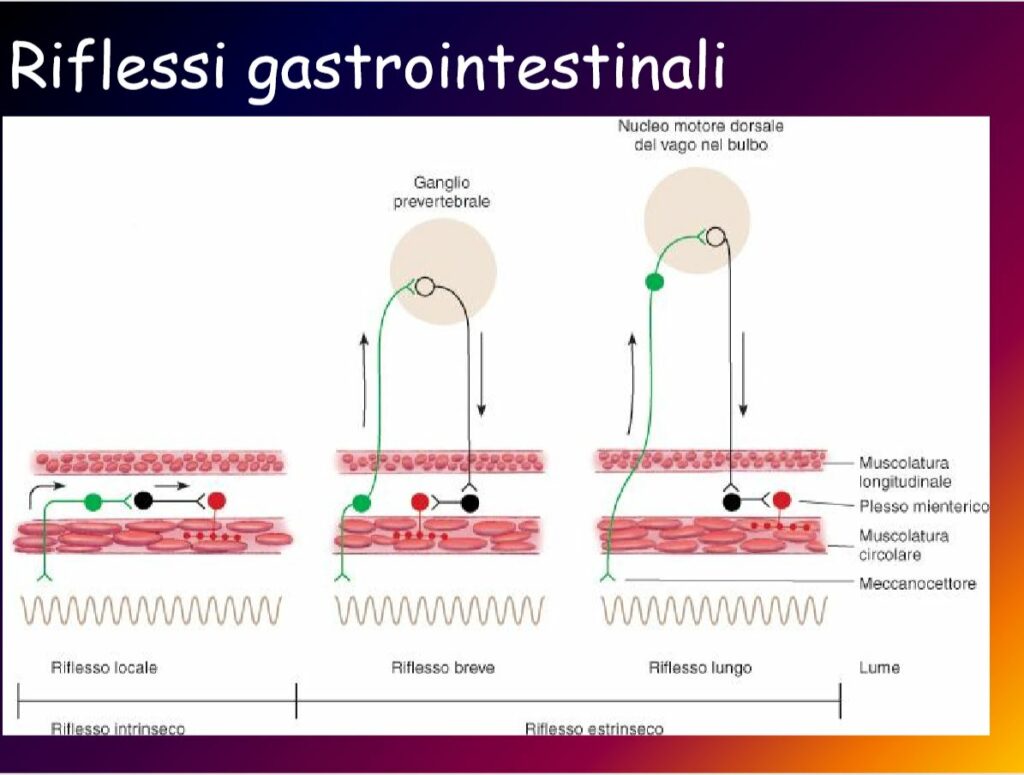

RIFLESSI INTRINSECI: riflessi che si sviluppano nei confini del sistema nervoso enterico, per controllare le funzionalità locali di uno specifico tratto.

RIFLESSI ESTRINSECI BREVI: riflessi che dal sistema nervoso enterico vanno alla catena gangliare simpatica paravertebrale e tornano indietro, generando impulsi che da un determinato segmento vanno a interferire con l’attività di altre porzioni del sistema digerente: Infatti la presenza di materiale in un tratto del tubo digerente provoca l’attività dei segmenti successivi e inibisce quella dei segmenti precedenti (in maniera tale da evitare sovraccarichi in determinati settori finché non si siano liberati). L’esempio sono i Riflessi gastrocolici che favoriranno l’evacuazione del colon quando lo stomaco accoglie nuovo cibo, mentre i Riflessi enterogastrici andranno a inibire l’attività e lo svuotamento dello stomaco in un intestino già occupato.

RIFLESSI ESTRINSECI LUNGHI: riflessi che dal tratto gastrointestinale giungono fino al sistema nervoso centrale per rimbalzare indietro come avviene nella trasmissione di impulsi dolorosi o nell’elaborazione di riflessi della defecazione.

In sintesi possiamo dire che il SNE partecipa a due componenti fondamentali della funzionalità del tubo digerente

regolare il movimento

percepire gli stimoli sensitivi

Queste due azioni vengono in parte cogestite con il sistema nervoso autonomo con il quale si integra e di cui ne regola le funzioni.

Tuttavia pare improbabile che un numero così limitato di assoni (circa duemila) proveniente dal sistema nervoso autonomo possa collegarsi in sinapsi con quasi cento milioni di neuroni del SNE. Infatti i vari tentativi di interruzione chirurgica degli assoni non ha modificato la motilità intestinale che evidentemente appare legata in gran parte solo alla struttura intramurale.

Possiamo dire che il parasimpatico influisce sul movimento con un’azione prevalentemente eccitatoria(salvo alcuni casi come il cardias dove agisce in modo inibitorio), mentre il simpatico, in modo molto più limitato, con un’azione inibitoria. Pertanto possiamo pensare che la loro fibre efferenti motorie contraggono sempre rapporti con i plessi del SNE che però gestisce quasi in maniera autonoma la motilità avvalendosi solo di un parziale e limitato contributo da parte del SNA.

Forse la funzione principale delle fibre extra-murali è sopratutto legata ad una capacità sensitiva(in particolare il senso di dolore addominale) che avviene sia in modo diretto con la presenza di loro terminazioni nervose in tutti gli strati della parete del canale alimentare sia indiretta attraverso i collegamenti sinaptici con i gangli sensoriali presenti nei due plessi intra-murali ed in particolare quello di Meissner.

Queste fibre sensoriali dette afferenti hanno il compito prima di tutto di fornire informazioni generali sullo stato del sistema ai centri superiori e poi di informare in modo più preciso sugli eventi che si sviluppano nel tubo digerente. Nel fare questa operazione possiamo dividere le fibre afferenti in:

afferenze a bassa soglia: recano informazioni sulle piccole variazioni di tensione delle pareti dando, istante per istante, in tempo reale, informazioni impiegate per il controllo autonomo degli eventi;

afferenze ad alta soglia: per attivarsi richiedono variazioni di tensione maggiori e sono associate al dolore (da leggero a forte) che insorge negli stati di eccessiva distensione o contrazione;

afferenze silenti: normalmente non sono attive, si attivano solo in caso di stati infiammatori.

Sito di Gastroenterologia

StudioSpani

Santeramo in Colle