Stomaco

Fisiologia

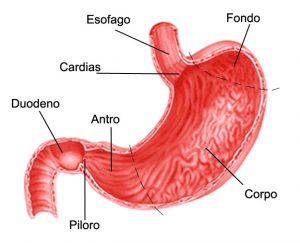

Lo stomaco anatomicamente è costituito da:

CARDIAS O LES: detto anche sfintere esofageo inferiore è una specie di saracinesca che si apre e poi chiude all’arrivo del bolo alimentare. Normalmente permette solo il suo passaggio verso lo stomaco e mai la risalita in esofago ma come vedremo non sempre, in certe situazioni, questo avviene;

FONDO: porzione più alta, a forma di cupola, in contatto con la concavità diaframmatica;

CORPO: porzione più ampia,solcata da pliche ove avviene la fase di formazione del chimo;

ANTRO: ove avviene la fase di propulsione per lo svuotamento gastrico:

PILORO: sfintere che che delimita lo stomaco dal duodeno.

La parete gastrica è costituita da 5 strati:

Esternamente è rivestita dal Peritoneo struttura siero-fibrosa il cui compito è di proteggerla e renderla adesa alla parete addominale;

Strato Muscolare costituita da tre strati di fibre muscolari lisce:

– uno strato interno , in cui le fibre sono disposte obliquamente;

– uno strato intermedio , con fibre ad andamento circolare;

– uno strato esterno , con fibre longitudinali.

La Sottomucosa ricca di capillari sanguigni e vasi linfatici;

La Muscolaris Mucosae piccolo strato di tessuto muscolare che si interpone tra sottomucosa e mucosa;

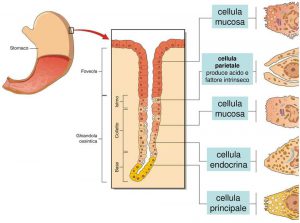

5. La Mucosa che è lo strato rivolto verso il lume gastrico costituito dalle seguenti cellule:

– Mucipare: producono muco e bicarbonato;

– Parietali o Ossintiche: secernano l’Acido Cloridrico e Fattore Intrinseco;

– Principali: secernano Pepsinogeno e Lipasi gastrica;

– Enterocromaffini: secernano istamina che stimola la produzione acida e serotonina che produce contrazione della muscolatura liscia gastrica;

– Cellule G: secernano Gastrina. Condiziona la produzione di acido cloridrico, la motiltà e l’accrescimento della mucosa gastrica. Viene prodotta sotto l’impulso nervoso generato dalla presenza del cibo nello stomaco. Altri fattori che inducono la sua produzione sono la presenza nel lume gastrico di un pasto troppo ricco di proteine sia sotto forma di aminoacidi che di piccoli peptidi, caffè, alcool e pH gastrico troppo elevato situazione che si verifica quando vengono utilizzati in modo inappropriato troppi farmaci antiacidi, nel corso di alcune forme di malattie autoimmuni, nel corso di interventi di bypass gastrico o di gastroresezione, in corso di neoplasie gastriche, gastrite atrofica, anemia perniciosa.

– Cellule D: presenti nell’antro. Producono Somatostatina che inibisce la secrezione di gastrina e quindi la produzione di acido e blocca la produzione di istamina delle cellule enterocromaffini. Una aumentata produzione di somatostatina compare ogni volta che l’acidità gastrica si abbassa troppo (pH inferiore a 3)

Cerchiamo di capire quali sono i compiti dello stomaco:

La funzione primaria è quella di assicurare la digestione degli alimenti grazie all’azione dei succhi digestivi, il loro mescolamento e successivo svuotamento nel duodeno.

Il tutto viene gestito da fattori chimici, meccanici e neurologici.

La componente chimica: Lo stomaco è un vero laboratorio chimico, che secerne, trasforma, neutralizza, elimina. Il tutto viene ottenuto dalla secrezione del succo gastrico che è un insieme di più componenti, vediamoli:

L’acido cloridrico: si forma alle spese dei cloruri del sangue e viene prodotto dalle cellule parietali delle ghiandole ossintiche gastriche. Circa il 60% della secrezione di acido cloridrico avviene in risposta ad un pasto. La sua produzione è dovuta al contatto del cibo con la parete gastrica e relativa distensione con innesco di un riflesso vago-vagale che aumenterà la secrezione di acido sia direttamente che indirettamente grazie alla produzione di gastrina

Il suo compito è:

quello di eliminare la componente batterica degli alimenti;

di trasformare il pepsinogeno in pepsina;

di favorire la conversione del ferro alimentare da trivalente a bivalente per garantirne un buon assorbimento a livello intestinale;

inibire l’amilasi salivare;

stimolare la motilità e l’accrescimento della mucosa gastrica.

Pepsinogeno e pepsina: le cellule principali del fondo delle ghiandole gastriche, secernono il pepsinogeno , prodotto inattivo per evitare di danneggiare le cellule che le producono e che diventa attivo al contatto dell’acido cloridrico, trasformandosi appunto nella pepsina. Questa agisce sulle proteine scindendo in particolare i legami peptidici che impegnano aminoacidi aromatici (come tirosina, triptofano e fenilalanina), facendo loro subire una prima trasformazione in elementi chimicamente piú semplici (polipeptidi);

Il muco: ha un ruolo protettivo per la parete gastrica contro l’acidità troppo forte dovuta all’acido cloridrico. Contiene bicarbonati. I diversi componenti del succo gastrico sono secreti in quantità armonica: se si ha un’iperproduzione di acido cloridrico si ha subito, contemporaneamente, una iperproduzione di muco;

La chimosina o rennina: tipica del lattante, favorisce la coagulazione del latte agendo sulla caseina, facilitando l’azione della pepsina;

La lipasi gastrica: che contribuisce in parte alla digestione dei grassi; presenta una bassa attività a causa delle condizioni ambientali in cui è costretto ad operare e sostanzialmente prepara i lipidi alla successiva digestione intestinale .

Il fattore intrinseco: favorisce l’assorbimento della vitamina B12.

La componente meccanica è rappresentata dalla motilità, Esistono due tipi di motilità:

Durante il digiuno: è una motilità interprandiale gestita dai complessi motori migranti(MMCs). In pratica si verificano dei periodi di quiescenza alternati a contrazioni piuttosto intense che si manifestano circa ogni 2 ore ma che aumentano di intensità man mano che il digiuno si prolunga creando quelli che chiamiamo i crampi da fame ovvero lo stomaco gorgoglia sollecitando il pasto successivo. Gli MMCs sono generati dal pace-maker gastrico e si propagano dallo stomaco verso l’intestino. Hanno una funzione di pulizia in quanto svuotano lo stomaco dai residui del pasto precedente e in genere dai materiali indigeribili. Sono presenti sia durante la veglia che durante il sonno e cessano all’arrivo del bolo alimentare.

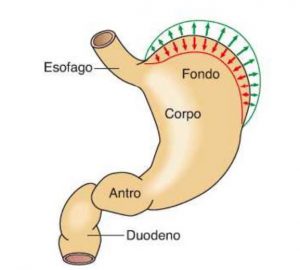

Durante il pasto: all’arrivo del pasto possiamo identificare nello stomaco tre porzioni con competenza funzionale diversa:

IL FONDO: non ha un ruolo motorio significativo ma, grazie al rilasciamento della propria muscolatura, aumenta il volume gastrico, per evitare che la pressione intragastrica aumenti in maniera significativa all’arrivo del bolo alimentare il che potrebbe essere dannoso. La muscolatura liscia e la mucosa dello stomaco sono così elastiche che possono tollerare anche pasti molto abbondanti. I recettori di tensione della parete gastrica forniscono sufficienti informazioni al centro della fame nell’ipotalamo, per cui l’impulso di mangiare scompare prima che lo stomaco raggiunga un grado di espansione potenzialmente pericoloso. Non ospita cibo ma gas

IL CORPO: esegue un rimescolamento, cioè fa diventare il bolo chimo gastrico (poltiglia mescolata con i succhi gastrici; prima del corpo è ancora bolo alimentare). Così avviene il primo atto digestivo, è la zona con maggiore volume. Le sue contrazioni dette di segmentazione non sono propulsive ma hanno lo scopo di segmentare e di rimescolare il cibo contenuto nello stomaco, in modo che possa essere efficacemente mescolato agli enzimi digestivi. Trattasi di contrazioni non anulari che, a differenza di quelle peristaltiche, non si propagano. E’ un’ attività che non eleva di molto la pressione e non chiude mai il lume gastrico La sua durata varia a secondo della quantità di cibo ingerito e dal suo stato chimico-fisico . L’acqua ha uno svuotamento rapidissimo ed è tanto più veloce quanto maggiore è il suo volume, raggiunge il piloro attraverso la piccola curvatura abbandonando lo stomaco in pochi minuti. Al contrario in un pasto solido, la velocità di rimescolamento dipende dalla grandezza delle particelle( più grandi sono e più lento è lo svuotamento) e dalla sua caratteristica chimica. Se un cibo è prevalentemente glucidico si ha rapido rimescolamento e uno svuotamento quasi totale nell’arco della prima ora (in 30-40 min la maggior parte del glucosio è stato già mobilizzato) venendo trasferito completamente in duodeno entro due ore. Se è proteico impiega circa 2-3 ore, mentre un pasto grasso rimane nello stomaco per più di 5 ore.

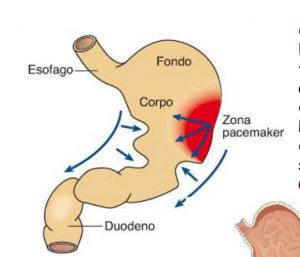

A riempimento raggiunto e soprattutto una volta formatosi il chimo iniziano onde di contrazione peristaltiche a partenza da una zona pacemaker(costituita da cellule di Cajal), localizzata nel punto di passaggio tra fondo e corpo lungo la grande curvatura. Qui si ha depolarizzazione spontanea che poi si propaga all’antro.

L’ANTRO, che ha volume minore, con una prevalenza della muscolatura circolare, il cui spessore è maggiore rispetto a quello degli altri segmenti. Presenta una frequenza contrattile max di 3 onde al minuto che come abbiamo visto inizia nella zona pace-maker del fondo. Inizialmente le onde di propulsione appaiono deboli ma aumentano di forza man mano che si avvicinano alla valvola pilorica che è chiusa. Questa regione serve a incanalare il chimo gastrico verso lo sfintere pilorico e seleziona il contenuto gastrico in termini di frazionamento( solo i frammenti < 2 mm vengono spinti attraverso il piloro nel duodeno)e in termini qualitativi. Questa azione di incanalamento, spremitura e forzatura dello sfintere pilorico viene detta propulsione per favorire lo svuotamento gastrico (a patto che il chimo abbia pH, volume e consistenza compatibili con il duodeno).Tutti i frammenti > a 2 mm tornano invece indietro nel corpo per essere ulteriormente sminuzzati. Questo processo detto di retropulsione avviene più volte fino a quando il contenuto gastrico non viene svuotato completamente.

I soli fenomeni chimici e meccanici non sono sufficienti ad assicurare la digestione degli alimenti.

La secrezione del succo gastrico la motiltà sono regolate anche da complessi meccanismi neurologici. responsabili del 30% della secrezione di acido cloridico in risposta ad un pasto.

I meccanismi nervosi si basano su:

Azioni riflesse (ad esempio la masticazione e la deglutizione) nelle quali è predominante l’intervento del nervo vago sia in modo diretto che indiretto tramite la secrezione della gastrina che entra nel circolo ematico e và a stimolare la produzione di acido cloridrico.

La fase psichica che è strettamente correlata ad un riflesso nervoso e si esplica sotto l’influsso di sensazioni piacevoli (visive, gustative, olfattive o anche puramente psichiche come la vista del cibo, il suo odore e persino il pensiero del cibo), o spiacevoli ( stress, ansia, tensione emotiva).

Un ruolo però importante nella fisiologia digestiva dello stomaco lo svolge il duodeno parte iniziale dell’intestino ed è legata ai prodotti della digestione che entrano in questo tratto . In questa fase è necessario che la motilità gastrica non aumenti ulteriormente, ma che venga anzi diminuita, regolata e mantenuta su livelli adatti a garantire un graduale svuotamento dello stomaco nel duodeno.

Definiremo questa fase come regolazione duodenale dello svuotamento e della secrezione gastrica. E’ costituita da più componenti:

• Distensione della parete duodenale che innesca il cosiddetto riflesso entero-gastrico, in grado di inibire la peristalsi attraverso riflessi neurologici vago-vagali lunghi;

• L’ aumentata acidità nel duodeno, attraverso riflessi neurologici vago-vagali lunghi porta alla produzione dell’ormone SECRETINA. Questa determina la contrazione del piloro e la retropulsione a livello antrale con arretramento verso il corpo dello stomaco del chimo troppo acido. La retropulsione antrale serve ad evitare pressione eccessiva sullo sfintere pilorico, così il chimo può essere ulteriormente diluito e viene innalzato il suo pH.

• La presenza di grassi nel duodeno stimola la produzione dell’ormone colecistochinina (CCK) che determina la contrazione dello sfintere pilorico. In questo modo vi è più tempo a disposizione per il rimescolamento gastrico.

• Un aumento di osmolarità del contenuto duodenale (liquidi ipotonici o ipertonici) ,attraverso riflessi neurologici vago-vagali lunghi innescati dagli osmocettori duodenali ritarda lo svuotamento gastrico.

Possiamo dire che entrambi le componenti, nervosa e ormonale, interagiscono tra loro determinando un aumento o una diminuzione dello svuotamento gastrico.

In conclusione per l’azione dei componenti attivi del succo gastrico, (enzimi, acido cloridrico) e per l’effetto dei movimenti dello stomaco che determinano la mescolanza dei vari cibi, si giunge al prodotto della digestione gastrica, costituito da un materiale cremoso, semifluido ma omogeneo, a reazione acida, il cosiddetto CHIMO, che passa gradualmente nell’intestino, attraverso la valvola pilorica, ove verrà ulteriormente modificato.

Sito di Gastroenterologia

StudioSpani

Santeramo in Colle